小学生の頃、図画工作の授業で運動会の絵を描く機会があった。多くの子はリレーで走っている様子やバトンを渡す瞬間などを描いていたが、なぜか校庭を上から俯瞰した絵を描いた。この構図自体もめずらしいが、極めつけは中心に広がる青空。上から運動場を見ているのだからと、青色の絵の具を運動場の真ん中に塗った。ただ、次の瞬間冷静になって、提出するのが少しはずかしくなった。図画工作は得意という自負があったので、このときの記憶は鮮明に残っている。だけど今思うとこの視座は、とても日本的だったのかもしれない。その後の工業的経験と美術的経験がそれに気づかせてくれた。

高校は工業高校だったため在学中は多くの資格を取得した。その中に基礎製図検定というものがある。立体図から三面図を描いたりその逆をしたりと、知識というよりも感覚で解けるため立体が好きであれば誰でも取得できる。その後ときは流れて高校三年次、工業製品のデザイナーになりたかったことを思い出し先生に伝えたところ、大学へ行きなさいといわれ受験のためにデッサンを学んだ。

父の知人(正確には先生)が主催していた美術研究所に通うことになり、白い石膏の立方体が最初の課題として与えられ、とりあえず描いた。しかしながら、対象物を見ているものの頭の中で再構成していたため、出来上がったそれは平行線の集まりで鉛筆の濃淡はとても薄い階調だった。そこではじめてパースペクティブという透視図法を知り、三次元を二次元の平面に表現する以上は、もっと強弱を与え立体感を強めなければならず「本物よりも、ものらしく」とご教授頂いた。当時はこれが答えであったし、その後大学でプロダクトデザインや空間を学んでいく上では必要な技術であったことは言うまでもない。理由は簡単で、アートもデザインも大学では西洋が本流とされているから。でも、もし受験のためのデッサンでなければ、おそらくそのままにしていたと思う。そんな回想を抱くのは、大和絵が平行線によって空間を構成しているから。

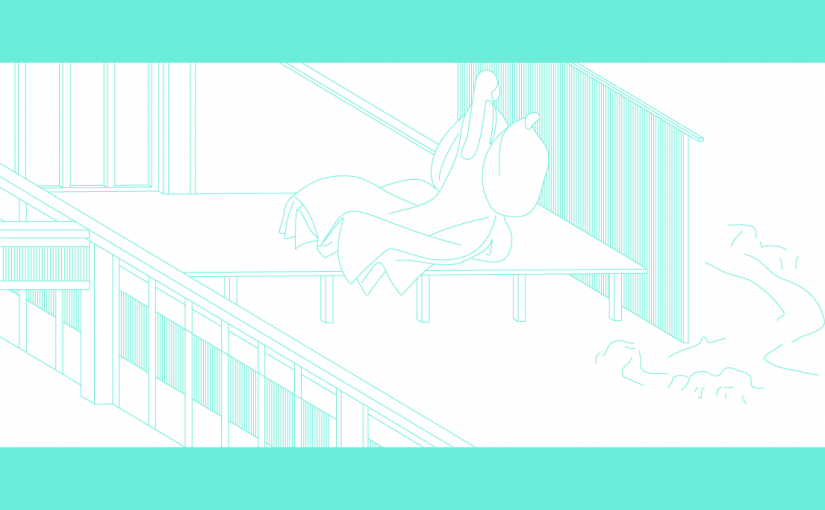

源氏物語絵巻を拝見すると、建物を構成している線は交わることなく平行にどこまでも続いていく。ある特定の個人的な視座ではなく、限りなく俯瞰した非写実的な空間構成であり、この描き方は製品や建築を平面上に表現するアイソメやアクソメといった現在の製図の書き方に類似している。この事実はとても興味深い。大和絵においては、真ん中であろうが端であろうが、すべてを平等に観ていた。誇張して表現するとすれば、その視座は神だ。

西洋絵画は、基本的に描き手の視座と限りなく近い構図によって描かれている。有名どころでいえば、レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐は一点透視図法により背景を描いている。この視座は限りなく個人だ。見ているその画角を映し出しているため、西洋絵画を鑑賞する場合は画家と同様の視座に立つことになる。端的にいえば、すべての線は特定の消失点へ向かうように描かれる。一方東洋絵画には、基本的に特定の視座がない構図であり写実的なパースペクティブはないため、逆にいえば絵画上のどこを中心としても据えることができる。そのため屏風や襖といった画面において断片的に再構築されたとしても絵として成り立つ。個を中心とする透視図法ではこれができない。だからこそ平面上に描く理想的視座として今日CADやイラストやゲーム等に活用されているのかもしれない。

自らに中心を置かないという意識はとても日本らしいと感じる。もっといえば、日本的なる世界観そのもののようにも思う。庭の構成にしても、西洋庭園は多くが左右対称で構成されており中心的視座がある。このような庭園のつくりからは人間を中心におく思想が見てとれるが、日本庭園は非対称で構成されており中心的視座がない。これは自然という言葉がなかった日本人の特性ともいえ、人と自然とを隔てず、万物と一体であるからこその思想とも考えられる。他の事例を挙げるとすれば櫓(やぐら)を中心に一円相となる盆踊りは、ダンサーと観客という関係とはやはり異なる。これはどちらかが良いのではなく、世界観や価値観は多様であるということ。

無論、折角日本に生まれたのだから、古来より持ちうる感性は最大限生かしたい。この超越的な俯瞰視点は、今後の世の中に有意義であると思う。